海外商业报告

推荐新闻

- 2025/07/04担任合肥紫金钢管公司董事

- 2025/06/30厦门金砖+科技加速器持续发力

- 2025/06/09巴西伙伴应邀担任厦门金砖创新基地战略咨询委员会委员

- 2025/05/23广东申菱投资马来西亚

- 2025/05/22助力科技企业投资开拓马来西亚市场

海外投资研究

创新情报站丨我国集成电路产业“出海”发展的现状特点、经验借鉴和

来源:中关村发展集团添加时间:2025/07/21 点击:

“十五五”时期是我国经济迈向高质量发展的蓄势攻坚期,也是我国集成电路产业突破围堵全面提升国际竞争力的战略转折期。而推动我国集成电路产业高质量“出海”,将成为我国实现更高水平自立自强,主导并推动“再全球化”集成电路产业生态,支撑新质生产力发展的关键举措。本文全面梳理当前我国集成电路产业“出海”发展的现实基础和面临的主要问题,阐述高质量“出海”发展对我国集成电路产业的关键意义,并结合先进国家的出海经验借鉴,给出集成电路产业“出海”发展的相关政策建议。

一、现实基础:

我国集成电路产业“出海”发展的现状与特点

当前,国内学术和产业界对于企业“出海”尚无统一的定义。现有的国内共识基本认同企业“出海”是企业将产品、服务、品牌等推向国际市场的过程,但对于所采取的方式存在口径宽窄的差异。一般而言,狭义的“出海”仅包括对外直接投资的方式,广义的“出海”则包括对外贸易、对外直接投资、海外委托加工等各类方式。在全球集成电路产业“逆全球化”加速、产业链创新链深度变革的大背景下,我国集成电路产业正面临着内部亟待破除“内卷式”竞争与外部被先进国家强行“脱钩断链”的双重考验。在此形势下,“出海”发展成为我国集成电路产业谋求高质量持续发展的必然选择。通过整理我国集成电路上市企业年报数据,发现我国集成电路产业“出海”发展呈现出以下特点:

(一)从规模看,出海企业数量以及境外收入占比收缩

根据上市企业年报数据,2024年我国162家集成电路上市企业共实现境外业务收入2286.3亿元,相比2020年我国67家集成电路上市企业实现境外业务收入的1176.9亿元,年均复合增速接近20%。但2024年我国集成电路上市企业境外业务收入占总收入的比重则从48.6%下滑至38.3%,境外业务收入占比大于50%的上市企业数量占比从32.8%下降到17.9%,这说明近年来我国集成电路上市企业更偏向于深耕“内循环”,对境外业务收入的布局和总量都有所收缩。

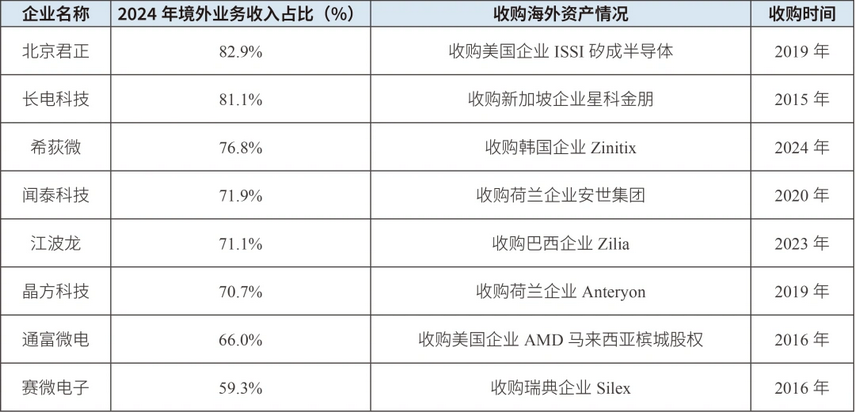

(二)从方式看,“海外收购”构成企业出海主要路径

根据上市企业年报数据及所披露的境外业务信息,在境外业务收入占比大于50%的集成电路上市企业中,有接近1/3的企业是通过海外收购资产积极布局全球市场业务,实现境外业务收入的增长。例如本以国产处理器为核心业务的北京君正,收购ISSI矽成半导体后通过其海外销售网络和国际认证,芯片产品进入多家国际汽车品牌供应链,逐步提升在东南亚、欧洲等海外市场的竞争力,实现境外业务占比超过80%。此外,在海外投资自建以及与海外贸易商合作,也是我国集成电路企业出海的重要路径。

表1:部分集成电路上市企业通过收购实现“出海”

表格信息来源:根据公开信息整理

(三)从结构看,集成电路设计、封测业出海比例较高

根据上市企业年报信息,我国集成电路设计、封测及分立器件等环节上市企业境外业务收入的占比分别达到47%,62.3%和51.5%,出海比例较高,而集成电路制造、设备和材料环节上市企业境外业务收入占比仅为17.9%、6.3%和21.5%。出海结构的差异说明,我国在集成电路设计、封测、分立器件等领域已经具备一定技术水平参与国际竞争,加之封测、分立器件行业偏劳动密集和成本敏感,而设计业近年来国内竞争高度内卷化,因此越来越多企业选择出海发展。制造业、设备及材料业等立足于国产替代和“卡脖子”攻关的领域,企业出海动力较弱。

表2:集成电路各产业链环节上市企业2024年境外业务收入占比

表格信息来源:万得数据Wind

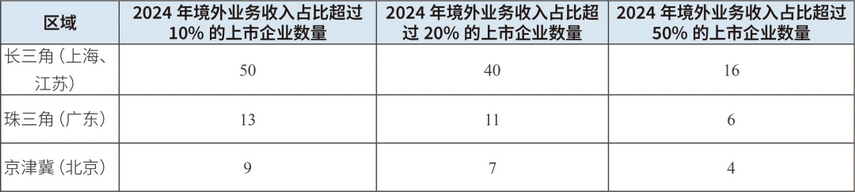

(四)从区域看,集成电路出海企业多来自长三角地区

根据上市企业年报信息,2024年境外业务收入占比超过10%的集成电路上市企业共81家,其中来自长三角地区的集成电路企业数量高达50家,占比超过60%,珠三角和京津冀集成电路企业数量分别为13家和9家。2024年境外业务收入占比超过20%和50%的集成电路上市企业也多数来自长三角地区,由此可见,长三角地区凭借集成电路产业规模国内最大、企业综合竞争力国内领先的优势,已经成为我国集成电路产业稳步走向世界的重要支柱区域。

表3: 2024年不同境外业务收入占比下各区域集成电路上市企业数量

表格信息来源:万得数据Wind

二、面临挑战:

我国集成电路产业“出海”发展的主要问题

尽管我国集成电路企业出海发展已经初具规模,但在宏观经济复苏乏力,全球贸易投资放缓以及关税等保护主义和地缘政治风险上升等因素的影响下,我国集成电路企业出海也存在诸多问题和挑战:

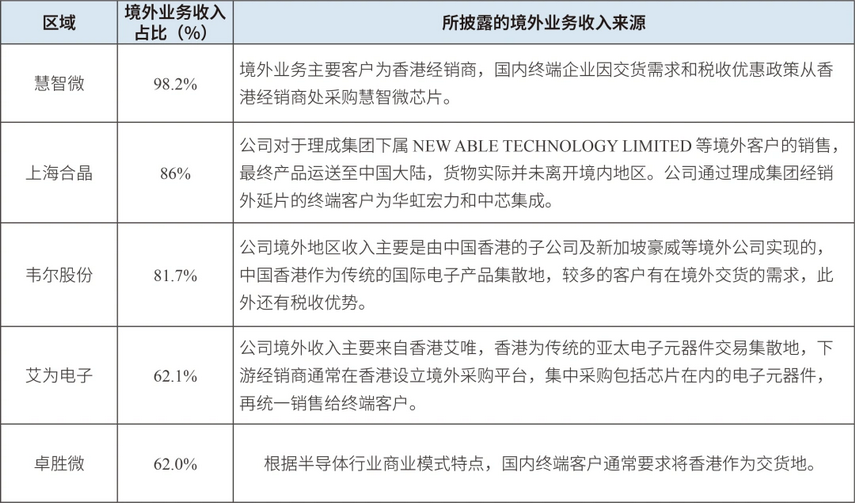

(一)因避税产生的“假出海”现象

在我国160余家集成电路上市企业中,部分境外业务收入占比较高的企业在年报中披露,其境外业务客户主要以中国香港地区子公司或贸易公司为主,最终采购方仍为中国大陆客户,是以出口转内销为主的“假出海”现象。企业将其收入“境外化”的主要原因在于可利用香港的税制优势降低产品整体税负,此外香港地区作为传统的国际电子产品集散地,较多客户也有在境外交货的需求。

表4: 部分境外业务收入占比较高企业的“假出海”现象

表格信息来源:各企业公告及年报

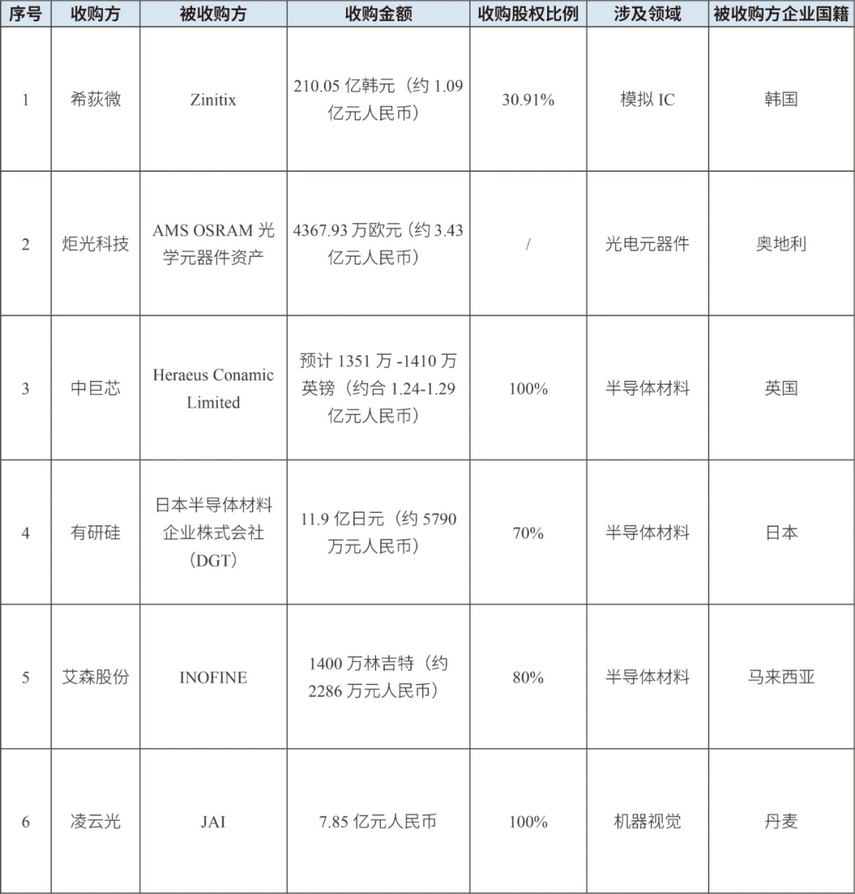

(二)地缘政治导致的海外收购受阻

在美国强化对集成电路产业国家干预、破坏集成电路产业全球化供应链格局的影响下,各国都在积极争夺对集成电路的技术主导权,强化了对中国资本发起的集成电路海外收购项目的政府干预和有效控制,导致近年来我国集成电路企业海外收购频频受阻。2024年我国集成电路上市企业共宣布47起并购事件,其中仅有6起涉及海外资产。海外并购受阻间接加大了我国集成电路企业实现国际业务布局的难度。

表5: 2024年我国集成电路上市企业开展的海外并购项目

表格信息来源:集微咨询

(三)美脱钩断链加大海外布局风险

近年来,美国以国家安全之名对我国集成电路产业实施“长臂管辖”,不仅在技术、产业、经济等方面将我国孤立在全球供应链分工体系之外,还利用意识形态等工具来对我国集成电路企业进行“污名化”诋毁,试图渲染“中国威胁”推动欧洲、日本、东南亚等更多区域的国家加大对中国集成电路产品的“不信任”,在一定程度上加剧国产集成电路产品布局海外的市场风险,对我国集成电路企业通过产品和服务“出海”造成负面影响。

(四)企业多为被动式、分散式出海

在国际经贸环境持续恶化,美国加征高额关税且拉拢其盟友以“不转移、不下单”等胁迫我国企业外迁的态势下,我国集成电路企业具有跨越贸易壁垒和管制约束,被迫进行海外布局的强烈动机,因此开始“被动式”出海。例如部分国内集成电路企业为了存续其重点客户的海外市场份额,将供应链或交货地从大陆转移至东南亚等地,以规避贸易摩擦冲击和供应链审查风险。此外集成电路企业出海多以分散式、多节点为主,尚未出现以“链主企业+配套集群”为标志的“群体式”出海的现象。

(五)企业对海外市场的战略性低估

当前许多国内集成电路企业尽管已经有“出海”发展的意识,但在“出海”过程中呈现出明显的盲目与混乱,缺乏本地化策略和系统的市场调研与品牌规划。这些问题背后反映的是国内集成电路企业对国际市场趋势的错判,对供应链复杂性的低估、对长期战略与资源配置的缺失。要实现真正意义上的出海,企业不仅需打造具备品牌力与本地运营能力的市场体系,更需建立从战略、组织到人才与客户的系统化海外能力布局,否则,“出海”只会成为另一种形式的“内卷出口”。

(六)对出海的引导和政策支持不足

近年来由于频繁面临美国及其盟友的“断供”威胁,我国集成电路产业的主要政策导向聚焦在“卡脖子”技术攻关、国产供应链进口替代,集成电路自主生态协同等方面,对鼓励国内集成电路企业主动“出海”发展加大全球市场布局缺乏明确的引导和专业且有力度的政策支持,导致部分有海外市场发展诉求的企业在海外融资、合规审查应对等方面面临较大风险,进一步加剧我国集成电路企业出海的复杂性与艰难性。

三、战略价值:

我国集成电路产业高质量“出海”发展的必要性和关键意义

(一)推动高质量“出海”,是我国集成电路产业破除“内卷式”恶性竞争的主要路径

“十四五”时期我国集成电路产业由“内卷式”恶性竞争引发的中低端产能过剩与高端依赖的结构性矛盾依然非常突出,已经成为阻滞我国集成电路产业高质量发展的障碍。而推动高质量“出海”,是“十五五”时期我国集成电路企业“破卷突围”的主要路径。通过出海发展,我国集成电路企业得以拓宽市场空间、避开存量博弈,同时借助全球化带来的规模经济效益以及在全球范围内整合创新资源,实现经营的降本增效和技术能级的跃升。

(二)推动高质量“出海”,是我国“十五五”时期实现集成电路“再全球化”的必然选择

“十四五”时期美国对华技术封锁加剧,我国聚焦集成电路产业自主生态建设和产业链供应链韧性及安全水平提升,因此更侧重于构建集成电路产业的“内循环体系”。但集成电路产业的全球化特点并未发生根本性改变,由美国挑起的“脱钩断链”最终将会被新的“再全球化”格局所取代,而中国若想在新格局中占据主导话语权,就必须在“十五五”时期加强“外循环体系”的建设,充分利用全球化供应链重构的窗口期,主动“出海”与全球市场链接。

(三)推动高质量“出海”,是我国集成电路产业从规模扩张转向价值升级的战略转折

“十四五”时期,我国初步形成较为完整的集成电路关键技术和生产力布局,“十五五”时期面对愈加难以预料的国际形势,又逢新一轮技术变革、供应链重构与市场需求三重共振,正是我国集成电路企业实现从“被动接招”到“规则定义”的关键转折点。推动高质量“出海”,可以充分利用好国际资源,在全球市场推行中国标准、中国技术、中国产品、中国应用,推动我国集成电路产业在这场全球化竞合中实现从“突围”到“领航”的跨越。

四、他山之石:

我国集成电路产业高质量“出海”发展的海外经验借鉴

集成电路一直以来是高度全球化的产业,美国、日本、欧洲、韩国等分居价值链不同位势的全球分工和合作格局以极为复杂的形式相互交织和演化,也因此具备相当丰富的“出海”经验。总体表现为:

(一)政府出台强有力的引导和优惠政策

日本政府出台《中小企业海外发展支援大纲》以完善中小企业海外发展支持体系,对于集成电路企业的海外发展实行税收抵免和海外投资亏损准备金制度。韩国针对受美国关税措施影响的相关领域,出台企业出海业务简化政策资金评估、向中小集成电路企业提供紧急经营稳定资金、提高出口凭证物流费用支持限额等政策,以支持集成电路企业出海发展。

(二)政府资金和市场化资本的跟随协同

日本政府每年通过年度最初预算和补充预算,持续向集成电路中小企业“出海”提供资金支持。韩国进出口银行为三星、SK海力士海外建厂提供低息贷款,如三星越南工厂获得17亿美元融资。欧美市场化资本积极运作跨国并购,从而推动集成电路企业实现跨国业务的布局。从1995年到2018年,全球半导体设备领域87次并购中美国有56家企业或业务部门参与收购,向欧洲和日本扩散。

(三)领先企业的标准输出和技术引领

美国、日本、欧洲等先进国家头部企业主导的全球集成电路技术体系,是一套基于原始创新和技术标准相对优势的层级体系。这些国家通过各自的领先企业进行标准和前沿新技术的输出,在全球配置资源。例如韩国的存储器、日本的半导体材料以及美国的EDA工具等领域的领先企业,均是凭借对核心技术、标准等的控制,在全球范围不断扩大业务版图和市场份额。

(四)专业的“出海”服务和资源对接平台

日本政府向JETRO(日本贸易振兴机构)等平台组织发放经费和补贴,委托其从制定“出海”业务计划、市场调研、法律合规咨询、海外市场开拓乃至进行业务重组等为集成电路企业海外业务各阶段提供服务。韩国依托KOTRA(大韩贸易投资振兴公社)提供出海目标地区的政策分析、法律翻译、本地合作伙伴对接等,例如协助韩国半导体企业对接中国大陆的集成电路产业园区。

(五)在关键技术敏感领域加强出海的管控

随着集成电路的产业链韧性和安全对于经济安全和国家安全日益重要,各国竞相在集成电路技术敏感领域加强出海管控。美国通过《外国直接产品规则》限制中国大陆获取先进半导体产品和关键技术,并提供市场情报和风险评估,加强BIS(美国商务部工业和安全局)对集成电路企业出口行为的实时监控。日本经济产业省则发布《外汇法》法令修正案,将23个先进半导体设备品类纳入出口管制。

五、政策建议:

推进我国集成电路产业高质量“出海”发展的策略和建议

(一)实施优惠政策

探索对符合条件的集成电路企业开展海外业务实行税收抵免政策,即企业在海外缴纳的企业所得税可部分抵扣国内企业所得税,且从海外子公司获得的盈余分红只按其5%的金额纳税,以有效避免国内国外双重征税。对部分重点“出海”项目推行海外投资亏损准备金制度。允许集成电路企业按照对外投资总额的一定比例计提准备金,此准备金在一定年限内享受法律规定的免税待遇。若该海外投资项目遭遇风险而产生损失,准备金可填补其部分或全部损失;若该海外投资项目未遭遇损失,则准备金在积存一定年限后,从期满的次年起,将该准备金按照每年相等的份额纳入当年的应税所得中进行纳税处理。

(二)强化金融服务

支持中资银行海外分支机构缩减企业境外实体的开户审批流程和时长。支持国内政策性银行机构为重点集成电路企业向海外发展提供基础性融资保障,即在企业开展海外调研、基础设施投资、设立销售或研发中心、知识产权保护及侵权纠纷等方面提供中长期信贷品种,并享受一定的优惠利率。支持国内政策性保险机构探索“集成电路产品出口信用保险”的设立,帮助出海的集成电路企业对冲包括外汇管制、战争、自然灾害等在内的不可抗力风险以及包括客户破产、拒付货款等在内的信用风险。

(三)培育出海“头雁”

支持在上海、北京、江苏、广东等集成电路重点省市培育具有全球资源配置能力的“头雁”企业,加强在前沿新技术赛道的自主研发,主动参与集成电路新兴技术领域的标准制定,通过海外业务拓展将中国技术标准嵌入全球化进程,掌握后摩尔时代全球集成电路技术治理的主导权。支持“头雁”企业通过组建“出海联合体”,整合产业链配套企业,共享关务数据与产能信息,推动从“分散出海”向“集群共赢”升级。出台相关政策对“出海联合体”保驾护航,在关税波动与地缘冲突中形成更强韧性。

(四)加强专业保障

对于出海发展的集成电路企业,简化ODI境外投资备案流程,缩短企业外汇登记和付汇申请的审批时间。推动面向集成电路领域涉外业务的法律咨询、合规管理、风险控制等生产性服务业发展,对于关键领域的集成电路企业在海外业务上的信息调查、项目筹备、开展经营和持续稳定发展等各阶段提供保障性支持。健全海外风险评估和动态监测预警机制,提升集成电路企业出海识别、应对风险的能力。加强企业出海风险控制窗口辅导,针对企业出海过程中遭遇的关税、配额、补贴等贸易保护主义措施提供风险预警与风险评估服务。

(五)控制出海风险

对集成电路原创技术输出预判风险并设立管制条件。建立常态化集成电路技术贸易安全风险预警机制,构建专家咨询委员会和专业化团队,开展集成电路技术出口安全风险调查和评估评价,预判自主集成电路技术输出可能带来的风险,形成我国集成电路技术出口管理政策。在具体出口管制政策出台后,国家出口管制管理部门会同有关部门制定并动态更新禁止出口和限制出口集成电路技术目录,参考《中华人民共和国出口管制法》采取相应的管制措施,提升中国技术贸易安全管理风险应对能力。建立涉及集成电路技术贸易安全的常态化工作部际协调机制,加强部委间统筹协调,立足主责、主业形成多方联动效应,为强化集成电路技术出口安全提供强有力支撑。

- 上一篇:从“自行车大国”到“骑行大国” 海外并购模式探寻国产自行车发展新

- 下一篇:没有了